用途地域について パート2

こんにちは。

前回のブログの続きです。

今回はそれぞれの用途地域による高さ制限について書きたいと思います。

まず、高さ制限は主に4つの分野に分けられます。

一つ目は絶対高さの制限です。

この制限が適用される用途地域は、

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の3つの地域です。

この制限では、景観や日照、通風などを良好に保つために

建物の高さを原則として10mもしくは12m以下にするよう制限されています。

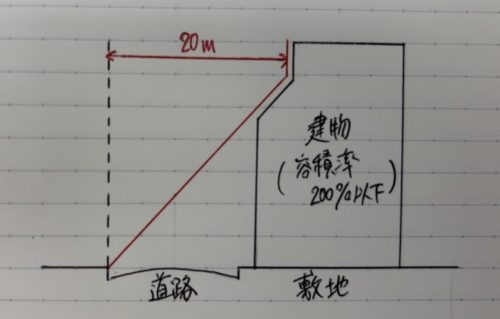

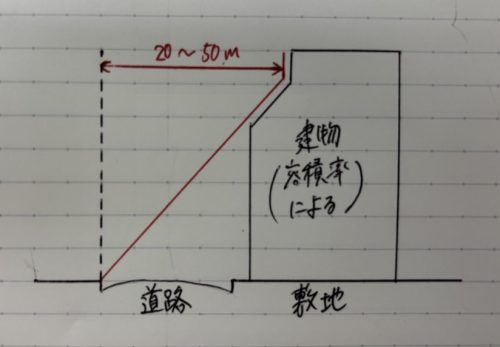

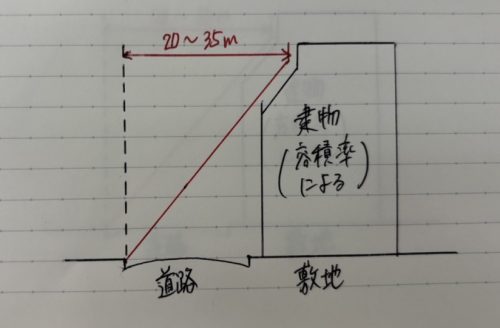

二つ目は道路斜線制限です。

この制限は家が建てられる場所ならばどの地域でも適用されます。

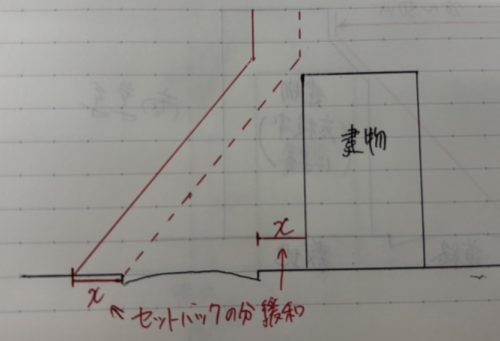

制限の内容は

敷地に接する道路の反対側の境界線から1:1.25もしくは1:1.5の勾配で引かれた斜線による制限です。

この制限は道路から一定距離(適応距離)だけ離れたところからは制限がなくなります。

住居系…容積率が200%以下で適応距離が20m、400%越えで35m

商業系…容積率が400%以下で適応距離が20m、1200%越えで50m

工業系…容積率が200%以下で適応距離が20m、400%越えで35m

また、敷地に接する道路の幅員の関係でセットバックした場合はその距離の分道路斜線が緩和されます。

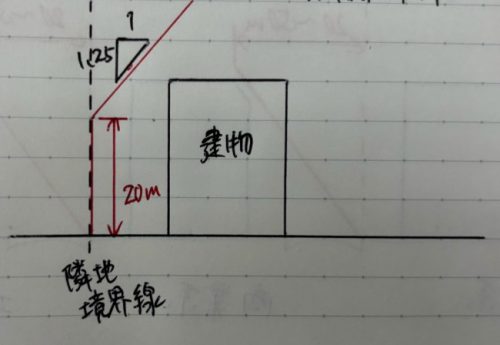

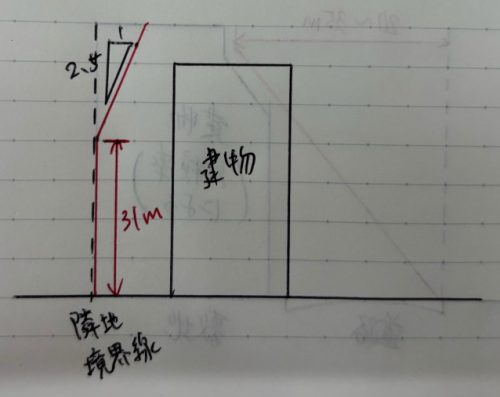

三つ目は隣地斜線制限です。

この制限は高さが20mまたは31mを超える部分を制限するものであるため、

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域には適用されません。

つまりこの3つの地域以外の地域が適用されます。

制限の内容は20mもしくは31mを基準の高さとして、隣地境界線までの距離:1.25もしくは

隣地境界線までの距離:2.5の勾配で引かれた斜線による制限です。

住居系の場合は下の写真のようになります。

住居系以外の場合は下の写真のようになります。

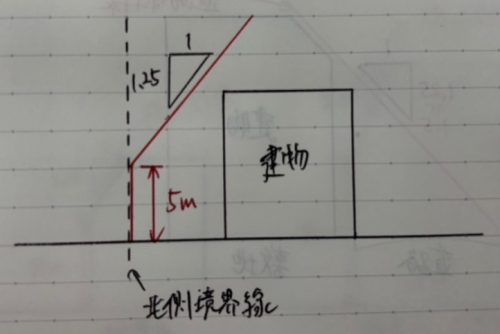

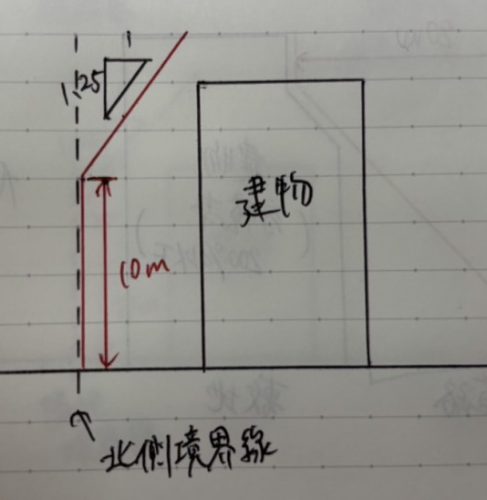

四つ目は北側斜線制限です。

この制限が適用される用途地域は

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居地域の5種類の地域です。

制限の内容は5mもしくは10mを基準の高さとして、北側境界線までの距離:1.25の勾配で引かれた斜線による制限です。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の場合は下の写真のようになります。

第一種・第二種中高層住居地域の場合は下の写真のようになります。

たくさんの建物が建っていますが、

それらはちゃんとバランスを考えながら建てられているのだと改めて学びました!

「資産価値が上がる家づくり」

相談会開催中!